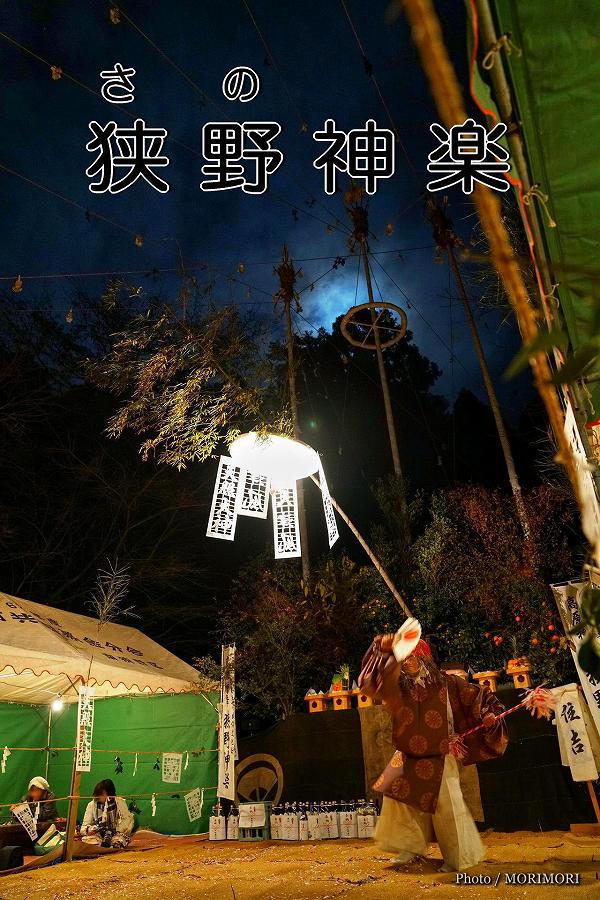

高原の神舞 狭野神楽(さのかぐら) 1/4

Posted morimori / 2017.12.03 Sunday / 23:40

12月2日(土)、高原町にて、国指定重要無形民俗文化財 「高原の神舞」(たかはるのかんめ)の一つ「狭野神楽」(さのかぐら)が奉納されました。

写真で紹介します。

スマホでの閲覧でのアクセシビリティを考慮し、全4回に分割してご紹介します。

狭野神楽(高原の神舞)全4ページ

- ➡【狭野神楽 Page1/4】(このページ)神事(狭野神社)、破魔下り、斎場祭、アクセス 地図

- ➡【狭野神楽 Page2/4】一番舞、神師、舞上、飛出、地割、矢配

- ➡【狭野神楽 Page3/4】金山、志目、高弊、四つの事、臣下、踏靭、中入、花舞(柴舞)、箕舞(杵舞)中入

- ➡【狭野神楽 Page4/4】鉾舞、一人剱、住吉、本剱、御笠舞、大神楽、龍蔵、御酔舞、柴荒神、武者神師、手力

狭野神楽 1回目は、高原の神舞、狭野神楽の概要説明、狭野神社での神事、そして*「破魔下り」神楽神庭での斎場祭までの写真をご紹介。

*「浜下り」が一般的に使われているようですが、このページでは、当日の番付時間割に記載されていた「破魔下り」を使用しました。

高原町発行 国指定重要無形民俗文化財 「高原の神舞(たかはるのかんめ)」リーフレットより一部引用。

高原の神舞(かんめ)

高原町は、霧島連山の南東に位置する高千穐峰の裾野に広がる農業と畜産の町です。

高千穂峰の周囲には、平安時代に整備された「霧島六社権現」という6つの社寺がありました。その中の狭野神社・霧島東神社が高原町にあり、この2つの神社及び氏子の家には、「狭野神楽」「祓川神楽」が伝承されています。その2つの神楽を総称して「高原の神舞(かんめ)」と呼んでいます。

「神舞(かんめ)」とは、江戸時代、民家の庭先に大規模な舞庭を作り、そこで夜を徹して舞われる旧薩摩藩内の神楽を指します。

この大規模な屋外の神庭の他、真剣や長刀など武具を使用した舞いが多い事や、舞いながら神歌を歌わない事、岩戸神話を積極的に取り入れていない事などが特徴とされています。しかし今日、旧薩摩藩の神舞の多くが衰退あるいは消滅してしまいました。

そのような中、高原町の狭野神泉・祓川神楽は、古来の神楽を絶やす事なく、現在も夜を徹して様々な舞が奉納され、訪れた人々を魅了しています。

そういった価値が認められ、平成22年3月11日、「高原の神舞(かんめ)」として国重要無形民俗丈化財に指定されました。宮崎県では、高千穂・銀鏡・椎葉に続き4番目の国指定神楽となりました。

狭野神楽(さの神楽)

狭野神社の氏子の家に代々伝わっていましたが、現在は狭野地区の行事として行われています。

起源は祓川神楽と同じと思われます。最盛期の大政年間(1818〜1830)には39番もの膨大な舞があり「縄荒神(つなこうじん)」など宮崎県央部に見られ、旧薩摩藩では殆ど見られない番付を多く保有していました。 以前は旧暦9月16日に行われていょしたが、現在は12月第1土曜に行われています。 神楽の中身については、同じ丈化圏の祓川神楽との共通点が多いものの、御幣を希って舞う「小房(こふさ)」や、酒を飲みながら舞う「御酔舞(ごすいまい)」など、近隣の神楽には見られない番付も見られます。

狭野神楽は、江戸時代に多くの寄進物を受けましたが、それらの大半が今も残されています。特に神楽で使用していた面については、能面が定型化する以前、猿楽や田楽に使用されていたと思われる様式を残しており、仮面史上非常に貴書な面です。この他にも、装束や幟・陣幕・番付表などが残っています。

祓川神楽については別途WebPageを作成しておりますので、併せてご覧ください。

➡ 祓川神楽

狭野神社で神事 その後 破魔下り(19:00〜)

19時頃から狭野神社本殿で神事が執り行われる。

〜 狭野神楽 狭野神社で神事 〜

〜 狭野神楽 狭野神社で神事 〜

その後、隊列を組み、白布を隊列の外側に持つ。

神輿を中心に、楽・灯籠が先頭に立って練り歩き、舞庭へと入る。

その際、客は隊列周囲の白布を持って一緒に練り歩く。白布を持つと一年間無病息災でいられると云う伝えがあるとのことです。

当方も、神楽繋がりの知人と同行させて頂きました。

画質は悪いですが、こういったシーンでも、感度を上げれば(ISO25600)それなりに撮れるようになったのは、受光素子や画像処理エンジンの進化、ありがたい。

※主役、太鼓き付人・装束揃方の項目は個人名が書かれておりますので、ネットでの公開は控えました。、

【1】御神幸召立(45分)18:00〜19:45

狭野神社へ移動15分)

【2】神事(15分)19:00〜19:15

【3】破魔下り(30分)19:15〜19:45

【4】斎場祭(15分)19:45〜20:00

【5】大鞁之事(5分)20:00〜20:05」

【6】一番舞(15分)20:05〜20:20

【7】神師(20分)20:20〜20:40

【8】舞上(10分)20:40〜20:50

【9】飛出(10分)20:50〜21:00

【10】地割(35分)21:00〜21:35

【11】矢配(10分)21:35〜21:45

【12】金山(10分)21:45〜21:55

【13】志目(10分)21:55〜22:05

【14】高弊(10分)22:05〜22:15

【15】四つの事(15分)22:15〜22:30

【16】臣下(20分)22:30〜22:50

【17】踏靭(30分)22:50〜23:20

【18】中入(10分)23:20〜23:30

休憩(中休み)(15分)23:30〜23:45

【19】花舞(柴舞)(15分)23:45〜0:00

【20】長刀(35分)0:05〜0:40

【21】箕舞(杵舞)(15分)0:45〜1:00

【22】中入(10分)1:00〜1:10

【23】鉾舞(15分)1:15〜1:30

【24】一人剱(35分)1:35〜2:10

【25】住吉(20分)2:15〜2:45

【26】本剱(35分)2:50〜3:25

【27】御笠舞(20分)3:30〜3:50

【28】大神楽(20分)3:55〜4:15

【29】舞上(10分)4:15〜4:25

【30】龍蔵(30分)4:30〜5:00

【31】御酔舞(15分)5:05〜5:20

【32】柴荒神(25分)4:25〜4:50

【33】小房(20分)5:55〜6:15

【34】武者神師(10分)6:20〜6:30

【35】手力(30分)6:35〜7:05

【36】昇神祭(15分)7:10〜7:25

※20 長刀、29 舞上、33 小房、36 昇神祭の写真はありません。

参照元 高原町サイト内狭野神楽ページより レイアウト一部変更

※(時間)はおおよその始まる時刻

住所:狭野神社 第二鳥居前広場(宮崎県高原町大字蒲牟田)

地図:GoogleMap Mapfan Mapion

(227 252 436*81)

(227 252 436*81)

緯度経度:31度54分16.89秒 130度58分45.65秒(日本測地系)

Googleストリートヴュー

神楽開催中、前の道路は、通行止となります。

今回、車は一の鳥居まで続く表参道沿いに駐車しました。地図

宮崎自動車道 高原ICから車で約10分

JR:JR吉都線高原駅から車で約7分

バス:宮崎交通バス狭野停留所より徒歩5分

高原町へのアクセス(高原町観光協会サイト)

肖像権・プライバシー権の観点より、写真に写り込んだお顔の認識出来そうな見学者の方は、Web公開時にボカシ加工を行っております。

写真・文章・内容等で、お気付きの点がございましたら作者宛てにメールをお願いします。

狭野神楽の感想、余談、いろいろ・・

神輿を中心に、楽・灯籠が先頭に立って練り歩き、舞庭へと入る。

その際、客は隊列周囲の白布を持って一緒に練り歩く。白布を持つと一年間無病息災でいられると云う伝えがあるとのことです。

当方も、神楽繋がりの知人と同行させて頂きました。

画質は悪いですが、こういったシーンでも、感度を上げれば(ISO25600)それなりに撮れるようになったのは、受光素子や画像処理エンジンの進化、ありがたい。

〜 狭野神楽 破魔下り 狭野神社 〜

〜 狭野神楽 破魔下り 狭野神社参道 〜

〜 狭野神楽 破魔下り 狭野神社参道 〜

〜 狭野神楽 破魔下り神輿 舞場に入る 〜

〜 狭野神楽 舞庭での神事 斎場祭 〜

平成29年度 狭野神楽 番付及び時間割(予定)

下記表は、当日頂いた資料表より、舞順、舞及祭事、所要所要時間、開始・終了時間部分のみをピックアップ掲載したものです。※主役、太鼓き付人・装束揃方の項目は個人名が書かれておりますので、ネットでの公開は控えました。、

【1】御神幸召立(45分)18:00〜19:45

狭野神社へ移動15分)

【2】神事(15分)19:00〜19:15

【3】破魔下り(30分)19:15〜19:45

【4】斎場祭(15分)19:45〜20:00

【5】大鞁之事(5分)20:00〜20:05」

【6】一番舞(15分)20:05〜20:20

【7】神師(20分)20:20〜20:40

【8】舞上(10分)20:40〜20:50

【9】飛出(10分)20:50〜21:00

【10】地割(35分)21:00〜21:35

【11】矢配(10分)21:35〜21:45

【12】金山(10分)21:45〜21:55

【13】志目(10分)21:55〜22:05

【14】高弊(10分)22:05〜22:15

【15】四つの事(15分)22:15〜22:30

【16】臣下(20分)22:30〜22:50

【17】踏靭(30分)22:50〜23:20

【18】中入(10分)23:20〜23:30

休憩(中休み)(15分)23:30〜23:45

【19】花舞(柴舞)(15分)23:45〜0:00

【20】長刀(35分)0:05〜0:40

【21】箕舞(杵舞)(15分)0:45〜1:00

【22】中入(10分)1:00〜1:10

【23】鉾舞(15分)1:15〜1:30

【24】一人剱(35分)1:35〜2:10

【25】住吉(20分)2:15〜2:45

【26】本剱(35分)2:50〜3:25

【27】御笠舞(20分)3:30〜3:50

【28】大神楽(20分)3:55〜4:15

【29】舞上(10分)4:15〜4:25

【30】龍蔵(30分)4:30〜5:00

【31】御酔舞(15分)5:05〜5:20

【32】柴荒神(25分)4:25〜4:50

【33】小房(20分)5:55〜6:15

【34】武者神師(10分)6:20〜6:30

【35】手力(30分)6:35〜7:05

【36】昇神祭(15分)7:10〜7:25

※20 長刀、29 舞上、33 小房、36 昇神祭の写真はありません。

狭野神楽 各番付の説明など

以下は、現在、高原町サイトで公開している各番付の説明です。参照元 高原町サイト内狭野神楽ページより レイアウト一部変更

※(時間)はおおよその始まる時刻

| 番号 | 行事名 (時間) | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 舞庭準備 (8:00〜) | 祓川では「御講屋(ミコウヤ)」と呼ぶが、狭野では「舞庭(マイニワ・メニワ)」と呼ぶ。舞手や地区の班長を主に作られる。太鼓に合わせて「サオ」と呼ばれる大宝の注連を立てる。その後、柴垣を作り、「ニッタンガッタン」と呼ばれる天蓋を設置する。 |

| 2 | 斎食 (8:00〜) | 神楽の当日18時頃から、支度部屋である狭野児童館で行われる。舞手・関係者・来賓などが揃い、割烹酒・握り飯・煮染めを食する。その後、舞手と関係者は神社に参拝する。舞手はそれぞれの装束を着用し、採り物を持って行く。 |

| 3 | 浜下り (19:00〜) | 19時頃から。狭野神社本殿で降神の儀が執り行われた後、隊列を組み、白布を隊列の外側に持つ。神輿を中心に、楽・灯籠が先頭に立って練り歩き、舞庭に入る。その際、客は隊列周囲の白布を持って一緒に練り歩く。白布を持つと一年間無病息災でいられると云う。 |

| 4 | 太鞁の事 (20:00〜) | 唱教のみ。神主が太鼓を打ち鳴らしながら唱教する。平成11年頃に復興した。 |

| 5 | 一番舞 (20:05〜) | 子供の2人舞。白笠・白衣・白袴・白足袋を着用し、右手に錫杖・左手に扇子を持って舞う。神舞の始まりを告げる舞。 |

| 6 | 神師 (20:20〜) | 大人の4人舞。白笠・白衣・青袴・白足袋を着用し、右手に錫杖・左手に刀を持って舞う。4人舞と5人舞(舞上げ)から構成される。神舞の中で基も重要な舞で、神舞の中心メンバーが舞う。 |

| 7 | 飛出 (20:50〜) | 鬼神の1人舞。黒狩衣・白衣・白袴・赤襷・赤帯・黒足袋を着用し、右手に扇・左手に藤の鞭を持って舞う。名前通り祭壇の下から飛び出てくる。 |

| 8 | 地割 (21:00〜) | 大人の2人舞。白鉢巻・単衣・赤帯・伊賀袴・白足袋を着用、右手に錫杖・左手に襷を持って舞う。狭野の神舞の中で最も長い番付。「右手錫杖に左手襷」・「両手襷」・「右手錫杖に左手弓矢」・「オンズの4本矢舞」の4部で構成される。最後に舞庭の四方に矢を置く。 |

| 9 | 金山 (21:40〜) | 鬼神の1人舞。派手な狩衣と袴・黒足袋を着用し、右手に扇子・左手に藤の鞭を持って舞う。最後に地割りが四方に配した矢をコミカルな動作で回収する。 |

| 10 | 志目 (21:50〜) | 鬼神の1人舞。白笠・頬被り・緑狩衣・赤帯・白袴・白足袋を着用し、右手に扇子を持って舞う。舞い方も歩幅を小さくするなど、女神を意識している。 |

| 11 | 高幣 (22:00〜) | 鬼神の1人舞。白笠・頬被り・ピンクの狩衣・白袴・白足袋を着用し、右手に高幣・左手に扇子を持って舞う。「志目」と同じく小股で舞う。 |

| 12 | 四ツの事 (22:10〜) | 飛出・金山・高幣・志目の4鬼神が順に神庭に入って舞う。飛出面と金山面が祭壇前で唱教を行う。唱教の中に五大明王の名が見られるなど、仏教色が非常に強い。 |

| 13 | 臣下 (22:25〜) | 鬼神の1人舞。頬被り・黒単衣・赤帯・股引・黒足袋を着用し、しゃもじ・擂り粉木・お玉を腰に差し、右手に錫杖・左手に竪 杵を持って舞う。この番付のみ、他の面舞と舞い方が異なり、竪杵を小脇に抱え、猫背で錫杖を足下で鳴らしながら小走りで神庭内を円に廻る舞う。番付中、最 も客の笑いを誘う。信州の臣下大明神を表現しているが、採り物・唱教などから田の神舞と思われる。 |

| 14 | 踏剱 (22:45〜) | 「錫杖と襷」「両手襷舞」「剱舞」「中入」の4部構成。基本は「カギ」と呼ばれる大人2人の舞で、「地割」と同じ装束。 「両手襷」舞までは地割に同じ。その後、右手に錫杖・左手に刀を持って舞う。終了後「中入」が始まる。化粧をし、鉢巻(結び目を額に作り、余った先を角の ように立てる。)・白衣・手甲・伊賀袴・白足袋を着用し、両手に藤の鞭を持った子供が入場、大人は右手に刀を持ち替えて3人で舞う。その後子供が真中に入 り、両脇から差し出された刀の切先を握って舞う。構成は祓川の「剱」とほぼ同じ。 |

| 15 | 花舞 (23:50〜) | 子どもの12人の舞。未就学児から小学生が舞手。白笠・白衣・白袴を着用し、右手に錫杖・左手に御幣の付いた榊の枝を持って舞う。最後は全員で手を繋いで「岩潜り」を行う。 |

| 16 | 長刀 (0:10〜) | 素面の1人舞。装束・採り物・「両手襷舞」までは「地割」に同じ。終了後、白衣・赤襷(結び目に御幣)・青袴・白足袋を着 用した1人が 長刀を持って入場、緩やかに頭上で振り回しながら、振り回す流れで舞手に長刀を渡す。頭上・腰回りで廻す他、切り上げ・切り下げを行い、最 後に長刀を抱えて前後転を繰り返す。 |

| 17 | 箕剱 (0:50〜) | 素面の舞。いわゆる「杵舞」の事。「杵舞」と「箕舞」の2部構成。「杵舞」は大人8人の舞で、白笠・白衣・青袴・白 足袋 を着用し、右手に錫杖・左手に竪杵を持って舞う。2列横隊から縦横のすれ違い・円形へと変化する。終了後、千早・白衣・白袴・白足袋を着用し、箕を被った 子供2人が登場・祭壇前に座って舞った後、大人が肩に渡した杵橋の上に立ち、箕に入れた切り紙を蒔く。この系統の舞は旧薩摩藩及び宮崎平野部によく見られ るのに対し、宮崎県央部より北には見られないのが特徴。 |

| 18 | 鉾舞 (1:20〜) | 鬼神の1人舞。烏帽子・狩衣・白衣・白袴・白足袋を着用し、右手に扇子・左手に三叉鉾を持って舞う。高千穂峰に立つ天の逆鉾を表現している。 |

| 19 | 本剱 (1:40〜) | 大人の1人舞。装束・舞の構成は「一人剱」に同じ。両手で刀を扱う。 |

| 20 | 住吉 (2:20〜) | 鬼神の1人舞。毛笠・頬被り・直垂・白衣・青袴・白足袋を着用し、右手に扇子・左手に藤の鞭を持って舞う。住吉大明神の由来を唱える。唱教は祓川の「住吉」と同じような構成だが、神名が一部異なる |

| 21 | 一人剱 (2:45〜) | 大人の1人舞。装束・採り物・「両手襷舞」までは「地割」に同じ。終了後、刀1振を持って舞う。舞い方は「踏剱」とほぼ同じ。 |

| 22 | 柴荒神 (3:25〜) | 鬼神の1人舞。毛笠・狩衣・白衣・白袴・白足袋を着用し、右手に扇子・左手に藤の鞭を持って舞う。神歌から、元々は鬼神と素面和歌で問答する2人舞と推定されるが、素面舞の方は失伝している。 |

| 23 | 大神楽 (3:55〜) | 大人8人による舞。装束や舞等は神師と同じ。 |

| 24 | 三笠舞 (4:35〜) | 鬼神の1人舞。毛笠・黒狩衣・白衣・白袴・白足袋姿で、右手に扇子・左手に藤の鞭を持つ。 |

| 25 | 御酔舞 (5:00〜) | 「瓶舞(びんめ)」とも言う。大人の2人舞。白笠・白衣・白袴・白足袋を着用し、右手に錫杖・左手に白紙を巻いた焼酎の五 合瓶を持って舞う。左手の焼酎は舞の間、左手で常に捧げるように持ち、途中から「オンパシッ」という掛け声とともに舞っては飲んで首を振るという動作を繰り返す。こういった舞は祓川を始め、他の神楽でも見られない。 |

| 26 | 龍蔵 (5:20〜) | 鬼神の1人舞。毛笠・頬被り・黒単衣・白衣・赤帯・白袴・白足袋を着用し、右手に扇子・左手に藤の鞭を持って舞う。龍蔵大神を表現している。 |

| 27 | 小房 (5:55〜) | 素面の2人舞。単衣・伊賀袴・赤帯・白足袋を着用し、右手に錫杖・左手に御幣の付いた棒を2本持って舞う。前半部は「地 割」に同じ。後半部は御幣の付いた棒を両手に持って舞う。その後、2本の棒を十字に組んで左手に持って舞うなど、後半部分は他の番付にはない舞い方をする のが特徴。他の神楽でもあまり見られない。 |

| 28 | 手力男 (6:35〜) | 鬼神の1人舞。毛笠・狩衣・大口袴・黒足袋を着用し、右手に扇子・左手に藤の鞭を持って舞う。天岩戸神話の太力男尊を表現 している。唱教が終わると、祭壇下に置かれた天の岩戸(と書かれた戸板)を放り投げて終わる。この頃丁度夜が明ける。この番付の唱教も、非常に仏教の影響 が強く残る。 |

| 28 | 直会・霧島講 | 神楽終了後の午後4時頃より狭野児童館で直会が行われる。舞手関係者一同揃って慰労会を行う。ある程度直会が終了した午後 7時頃、「霧島講」が始まる。まず「霧島様」と称された石(霧島山周辺で見られる火山岩)が祀られた祠を担ぎ、その宿替えを行う。宿は希望制で順番は特に 決めておらず、新築や増築した家屋などに置かれる事が多い。宿に到る道中では、太鼓やアタリガネ・神歌などで囃す。神歌は神楽の「浜下り」の神歌と同じで ある。 |

狭野神楽(狭野神社 第二鳥居前広場)へのアクセス

住所:狭野神社 第二鳥居前広場(宮崎県高原町大字蒲牟田)

地図:GoogleMap Mapfan Mapion

緯度経度:31度54分16.89秒 130度58分45.65秒(日本測地系)

Googleストリートヴュー

神楽開催中、前の道路は、通行止となります。

今回、車は一の鳥居まで続く表参道沿いに駐車しました。地図

宮崎自動車道 高原ICから車で約10分

JR:JR吉都線高原駅から車で約7分

バス:宮崎交通バス狭野停留所より徒歩5分

高原町へのアクセス(高原町観光協会サイト)

肖像権・プライバシー権の観点より、写真に写り込んだお顔の認識出来そうな見学者の方は、Web公開時にボカシ加工を行っております。

写真・文章・内容等で、お気付きの点がございましたら作者宛てにメールをお願いします。

狭野神楽の感想、余談、いろいろ・・

- 来週奉納される、もう一方の「高原の神舞」祓川神楽は以前、朝まで見たことがあるのですが、「狭野神楽」はイベント等で何番か見たことがあるだけで、是非現地で見たい神楽でした。

今回、初めて本場で見た狭野神楽、問答がとても良かった、感動しました。

- どこの神楽でもそうなのかもしれませんが、子供たちの神楽がおわると、いっせいに観客がいなくなるのはちょっぴり寂しい光景ですね。

- 楽屋と神庭の太鼓の通信?は、はじめて見聞きした光景、何気に良かった。

- 現地駐車後、早い晩御飯を食べ、しばし車で休憩、車から出ると、神楽好きの知人とばったり、なんと今年3回目のアポなし神楽遭遇。

来週は別のところなのでお会いすることは無いだろう・・

- 最初のタイトル画に写り込んでいる方の内の一人、昨年、村所神楽で、後ろにいてお話したことのある、神楽好きの女性の方でした。お顔のボカシ処理中に、あれーーあの方だぁーっと、気付いた次第。知ってれば挨拶しに行ったのに残念。

- 「柴荒神」の後、小雨がぱらついて来た。お供えなどを移動、神庭の上にはシート等無いので、急遽ムシロとその下のシートを剥がし、土の上で時折小雨降る悪条件の中、残る番付を見事舞い上げた。

二週連続雨続きの神楽鑑賞・・、私、雨男ってわけではないのですが・・。

雨、雨雲のもたらした恩恵か、朝方の冷え込みはそれ程なかったもは幸い。

- 隣にある立派な建物「北狭野神武ふるさと館」が、楽屋となっており、トイレもここを使わせていただいた。

- 業者の出店は数店ありましたが、たこ焼、イカ焼き、リンゴ飴などおやつ系でしたので、夕食は済ませてくるか、持参した方が良いと思います。

狭野神楽(高原の神舞)全4ページ

- ➡【狭野神楽 Page1/4】(このページ)神事(狭野神社)、破魔下り、斎場祭、アクセス 地図

- ➡【狭野神楽 Page2/4】一番舞、神師、舞上、飛出、地割、矢配

- ➡【狭野神楽 Page3/4】金山、志目、高弊、四つの事、臣下、踏靭、中入、花舞(柴舞)、箕舞(杵舞)中入

- ➡【狭野神楽 Page4/4】鉾舞、一人剱、住吉、本剱、御笠舞、大神楽、龍蔵、御酔舞、柴荒神、武者神師、手力

当サイト内神楽関連索引ページ

➡ 宮崎の神楽− 高原の神舞 狭野神楽(さのかぐら) 1/4 −