GW5月3日は岩切章太郎翁 生誕感謝 生誕132年(1893年5月8日)

Posted morimori / 2025.05.03 Saturday / 23:42

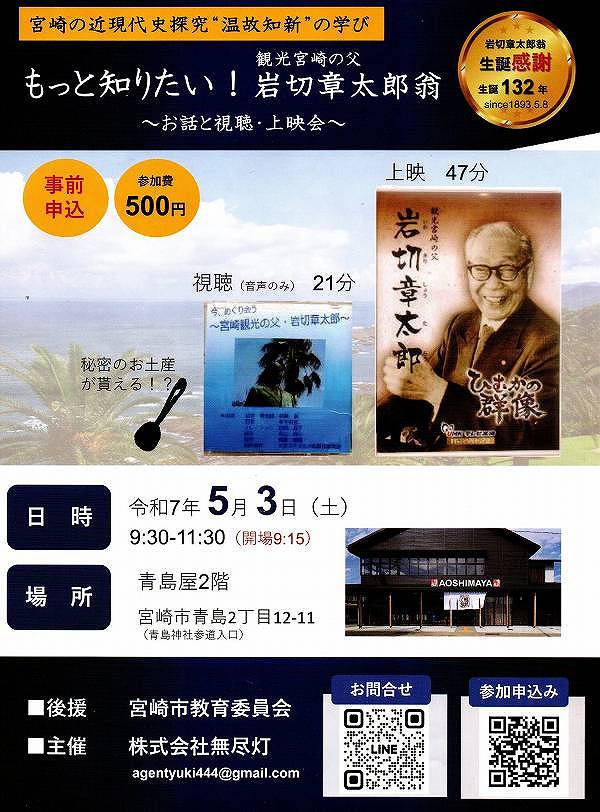

先日このブログ・face book pageで紹介した「もっと知りたい!宮崎観光の父 岩切章太郎翁 〜お話と視聴・上映会〜」

へ 本日、5月3日(土) 参加。

今日の青島の写真、宮交ボタニックガーデン青島の写真、最後に こどものくにローズガーデンで開催中のバラまつりの写真(次回予告)などを記します。

今日は最後に「こどものくにローズガーデン」で「春のバラまつり」を見学予定なので、こどものくにのパーキングに車を駐車、車載してきたミニサイクルで会場へ向かった。

こどものくにでは、今日は花の苗プレゼントが正面ゲートであるらしく、並んでいる方もいらした。

軍配昼顔(グンバイヒルガオ)〜青島海岸にて〜

NA ホリデイ・イン リゾート 宮崎横の無料駐車場のところから海側へと自転車を走らせると、ビロー並木沿い芝生の上に軍配昼顔が咲いていたので写真を撮った。風の強い浜に育つためか、軍配昼顔は地をはう様に咲いている、名前の由来は、葉の形が相撲の行事手に持つ「軍配」に似た形だからとか。、

青海岸の軍配昼顔(グンバイヒルガオ)

青島海岸の軍配昼顔(グンバイヒルガオ)

「もっと知りたい!宮崎観光の父 岩切章太郎翁 〜お話と視聴・上映会〜」

今日開催された「もっと知りたい!宮崎観光の父 岩切章太郎翁 〜お話と視聴・上映会〜」は、青島参道にある、宮交ショップ&レストランが運営する「青島屋」2階で開催されました。

「もっと知りたい!宮崎観光の父 岩切章太郎翁 〜お話と視聴・上映会〜」

工藤さんの、お話、岩切氏に対する熱い想いを十分感じとれ、(当方も主だった岩切氏の著書は読んでおりますので、)そう!そう!と(心で)あいづちうってました。

ただ、万博と聞いた聞えたような・・?お話はおそらく「祖国日向産業博覧会」(1933年・春)の事では無かったかと思います。

終了後、工藤さんにご挨拶、実際にお話ししたのは今日がはじめてでした。

当サイトもご覧いただいているようで、しかも今日の 講演では、堀切峠の写真(県観光協会へ著作権譲渡済)や萩の茶屋の写真などもお使い頂き感謝します。

「もっと知りたい!宮崎観光の父 岩切章太郎翁 〜お話と視聴・上映会〜」

「もっと知りたい!宮崎観光の父 岩切章太郎翁 〜お話と視聴・上映会〜」

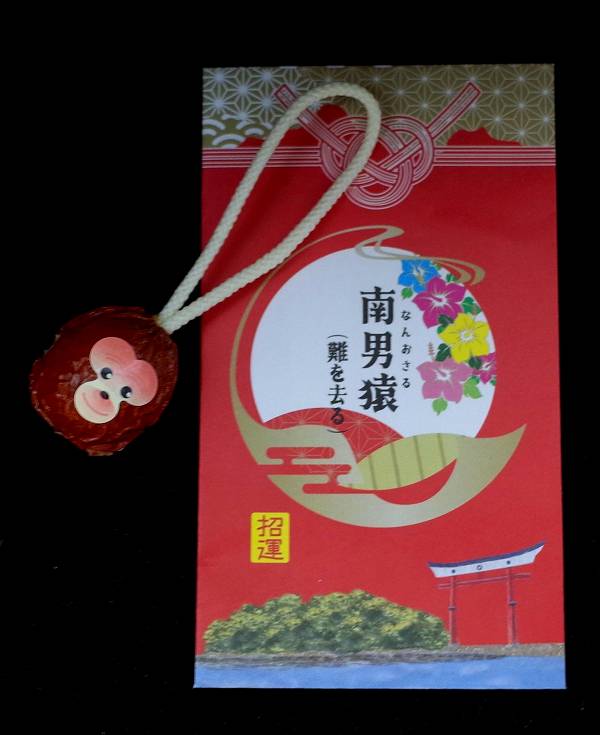

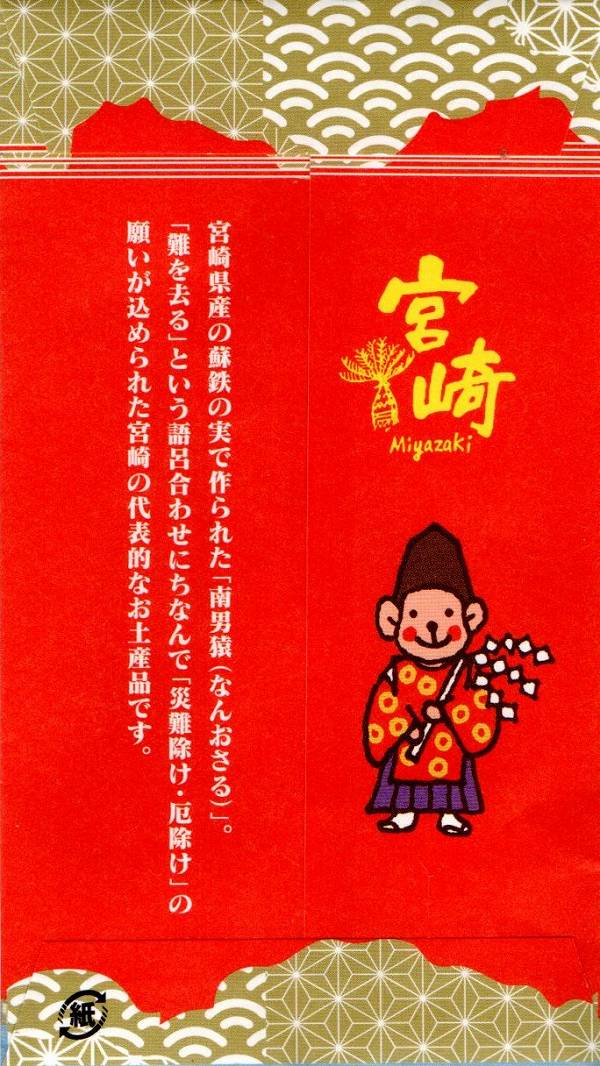

当日 お土産に頂いた なつかしい 南男猿(難を去る)

南男猿なんおさる(難を去る)

南男猿(なんおさる)は「災難除け・厄除け」の願いがこめられた宮崎の代表的なお土産です。

昔は、青島土産と言えば、これでしたね。

ソテツの実から 一つ・一つ・手作りで作られています。

懐かしーー1 素朴で、温かみを感じます。

実は販売終了の危機もあったようです。

宮崎の青島土産「南男猿」製作再開 販売終了の危機、引き継ぎ先確保

宮崎市青島のご当地土産として知られる「南男猿(なんおさる)」の製作が、新たな作り手の下で再開された。製作元の閉鎖で一時は販売終了の危機にあったが、宮崎交通(同市)店舗開発推進部の城村美智子さんが中心となり、引き継ぎ先を確保した。宮崎をイメージしたポチ袋に入れた販売にも取り組む城村さんは、「幅広い世代の人々に手に取ってもらえるものにしたい」と意気込んでいる。

宮交ショップ&レストランさんから お菓子のお土産も頂きました。

宮交ボタニックガーデンでは「ブーゲンコレクション」開催中

右も左も ブーゲンビリアだらけでした。宮交ボタニックガーデン青島のブーゲンビリアマウンテン

青島(あおしま)

青島駅あたりまで歩いてみました。道はそれ程混雑しておりませんでしたが、無料駐車場は駅西側も含め満車でしたが、満車表示してありましたので。空きを待つ車での渋滞は無かったようです。青島です。連休後半、初日とあってか、思ったより 混雑してませんでした。

青島 2025年5月3日 正午頃

青島 鬼の洗濯板 2025年5月3日 正午頃

青島ビーチパーク

青島ビーチパークは、一時期より店舗も減り、寒しくなりましたね。青島 ビーチパーク 2025年5月3日 正午頃

こどものくにローズガーデン(2025年春のバラまつり)へ

その後、こどものくにローズガーデンへ向かいました。次回は、2025年撮影した、こどものくにローズガーデン(バラ園)の紹介です。

こどものくにローズガーデン(2025年春のバラまつり)

➡ 2025年春のバラまつりバラの写真フェイスブックページに掲載

➡ 2025年春のバラまつりバラの写真フェイスブックページに掲載「フェイスブックページ」はアカウントが無くともどなたでも自由に見る事が出来ます。

GW後半 初日、こどものくに駐車場の空きはありました。

車は駐車場一番奥側(北側)に駐車、県道を少し北へ歩くとと、ローズガーデンへの入り口があります。

− GW5月3日は岩切章太郎翁 生誕感謝 生誕132年(1893年5月8日) −

Comments

Comment Form