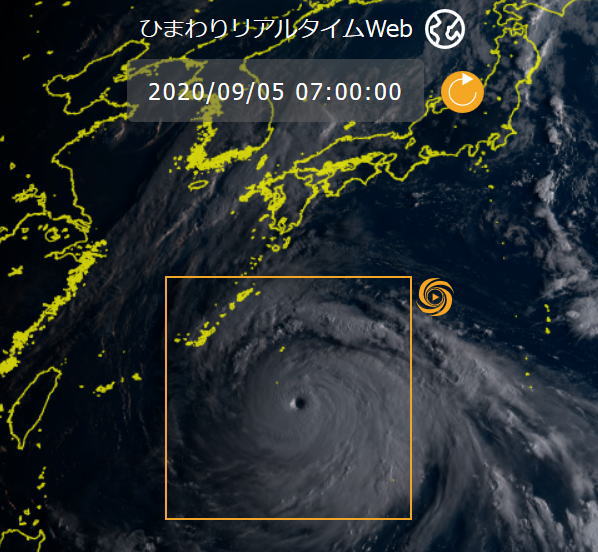

2020年 台風10号 椎葉村下福良で土砂崩れ、男女4人行方不明(その後1名遺体で発見)

Posted morimori / 2020.09.08 Tuesday / 23:20

9/17男性の遺体発見、翌日ベトナム人技能実習生の一人と判明 ※下段に追記を加えています。(最終追記9/19)

昨日、台風10号で、椎葉村、下福良にある建設会社の住宅と事務所が、土砂崩れで押し流され、男女4人の方が安否不明、1人が負傷したとのニュースが流れた。

調べると、十根川沿い、椎葉村から五ヶ瀬町へ通じる国道265号(ひむか神話街道)沿いの、十根川を隔てた対岸にある建設会社「相生組」との事。

建設会社の事務所、隣接する経営者の自宅を押し流し、経営者の妻の相生勝子さん(68)と長男で専務の泰孝さん(39)、ベトナム人の技能実習生のチャン・コン・ロンさん(23)とグエン・ヒュー・トアンさん(22)(追記:9/17遺体で発見)の4人の行方が分からなくなっています。

椎葉村中心部から五ヶ瀬町へ行く際、何度も国道265号を通っておりますので、もしかすると過去に運転中、現場を見たことがあるのかも知れません。

画像は GoogleMapより

GoogleMap

国土地理院地図

Googleストリートビュー

朝日新聞社・現場空撮映像(Youtube)

※建物はこのストリートビューが撮影された2013年12月撮影以降に建てられたようです。

以下は、崩れたおおよその部分を当方で付記したもの。

画像は GoogleMapより

昨年12月、「十根川神楽」(夜神楽)を見学しましたが、神楽を見学した「八村杉」でも有名な「十根川神社」から、直線1km程の所のようです。

8日朝から安否不明の4人の捜索を再開。

大阪府警の広域緊急援助隊も参加。地元の消防団や建設会社の応援を含め、約260人態勢で行いましたが、4人の安否はいまだ確認されていないようです。無事であって欲しい。

以下は宮崎 NEWS WEBより一部引用

4人が行方不明になっている宮崎県椎葉村の土砂崩れでは斜面を流れ落ちた土砂が幅およそ30メートルの川を越えて対岸まで達しています。

現地を調査した専門家は「土砂が流木に乗ってすべるように川を横断したとみられるが、極めて珍しい事例で、土砂のスピードがかなり速かったことを示しているのではないか」と分析しています。

全文は以下(一週間程度でリンク先記事は消えると思います。)

「川横断は土砂の速さ示す」(宮崎 NEWS WEB)

ANNnewsCH(動画)によると、国交省から派遣された 国土技術政策総合研究所 山越隆雄 砂防研究室長は、崩壊は非常に急こう配の斜面で発生した表層崩壊、全長200m位

土砂崩れは山の中腹から始まり、その後に上の斜面が崩壊したとみられると分析、かなり高速で(下の住宅などに)土砂・流木が流れ下ったとみている。

以下の 土砂災害警戒区域等マップ

http://www.sabomap.jp/miyazaki/

を見ると、今回発生した一帯は「土砂災害特別警戒区域」に指定されていたようです。

300m程のところに 避難所(鹿野遊ふれあいセンター)があるようですが、何故避難しなかったのだろう。

道路工事なども請け負う建設業だから、緊急呼び出しに備えて待機していたのだろうか。

かつてない事が発生する、近年の気象下においては、「今まで大丈夫だったから」は通用しなくなっています。

道路の通行止めなどの情報は ➡ こちらを参照して下さい。